L’accanimento contro chi fa sport all’aperto durante la quarantena colpevolizza i singoli e distrae dalle responsabilità politiche di un’emergenza gestita disastrosamente, specialmente nelle province di Bergamo e Brescia.

Da qualche giorno, l’invito a “stare a casa” per limitare la diffusione della pandemia di Covid-19 si è trasformato in una sorta di caccia alle streghe ai danni di chiunque venga avvistato fuori dalle mura di casa propria, specialmente se intento nell’imperdonabile attività di fare sport all’aperto. Nonostante la possibilità di uscire di casa per svolgere attività motoria sia espressamente consentita dalle F.A.Q. pubblicate sul sito del governo, all’improvviso chi va a correre, porta fuori il cane o semplicemente esce per fare una passeggiata sembra diventato il principale ostacolo alla soluzione della crisi sanitaria.

Martedì sera il vicepresidente della regione Lombardia, Fabrizio Sala, ha rivelato che in base al controllo delle celle telefoniche ancora il 40% dei cittadini lombardi si allontana per più di 300 metri dalla propria abitazione. Ieri il presidente Fontana ha rinnovato l’invito a stare a casa, dicendo che “se non lo capite con le buone saremo costretti a chiedere misure più rigorose.” In Emilia-Romagna sono stati chiusi tutti i parchi e sono state proibite le passeggiate e i giri in bici, mentre il ministro dello Sport Spadafora ha avanzato l’ipotesi di vietare completamente le attività all’aperto.

C’è però un piccolo particolare: per la maggior parte, le persone che continuano a spostarsi non lo fanno per godersi il sole di marzo, ma perché costrette ad andare al lavoro nonostante l’epidemia. Sono le persone che non hanno il lusso di poter lavorare da casa, e che operano in settori essenziali per la tenuta complessiva del paese: sanità, logistica, trasporti, grande distribuzione alimentare, servizi di pulizia, etc. Ma anche molti operai e impiegati tenuti al lavoro in settori “non essenziali,” perché, al di fuori dei due primi focolai della bassa lodigiana e di Vo’ Euganeo, il governo non ha mai deciso uno stop alle attività produttive, nemmeno nelle province che ora contano il numero maggiore di morti, come Bergamo e Brescia. Secondo una stima della Camera del Lavoro, solo nell’area di Milano i lavoratori impiegati in settori non essenziali che ancora sono costretti ad andare al lavoro sono circa 300 mila.

Ieri i decessi legati al nuovo coronavirus sono stati 475, il numero più alto mai registrato in 24 ore. Invece di pensare alla gente che fa jogging, potrebbe essere più utile riflettere su ciò che non è stato fatto per evitare che l’epidemia raggiungesse livelli così drammatici, e su cosa si può fare ora per limitare i danni.

Chi si ammala

In attesa delle statistiche sul pericoloso ruolo dello sport all’aperto nella creazione di nuovi focolai, non si fa fatica a trovare notizia di uomini e donne che si ammalano e muoiono sul posto di lavoro. Martedì, per esempio, si è saputo della morte di due dipendenti di Poste Italiane in provincia di Bergamo: entrambi, secondo la Slc-Cgil provinciale, avevano lavorato fino a pochi giorni prima. I luoghi di lavoro delle due vittime sarebbero stati semplicemente sottoposti a sanificazione, e non chiusi. Secondo le dichiarazioni di Margherita Vitale, segretaria di UilPoste di Bergamo, riportate dall’Eco di Bergamo, “gli uffici postali andavano chiusi prima, ora è tardi e tanti colleghi si sono ammalati, due sono morti nel giro di tre giorni. Abbiamo paura per noi e per le persone che potremmo contagiare a nostra insaputa.” Si è detta contraria alla chiusura degli uffici postali, però, la Slc-Cgil nazionale, benché, secondo le stesse parole del segretario Nicola Di Ceglie, molti operatori stiano pagando “un prezzo alto”: “Molti si sono ammalati, altri si trovano in quarantena e a tutti va la nostra solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione.”

Roberta Caprini lavora per un’agenzia di pompe funebri a Bergamo. Chi è del settore oggi è costretto a lavorare 24 ore su 24 per fare fronte al numero spropositato di decessi: 330 nel giro di una settimana, 14 volte tanto rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, al punto che ieri sera sono arrivati i mezzi dell’esercito per trasportare una sessantina di bare dal cimitero, ormai sovraccarico, ai forni crematori di altre città. “Il nostro settore è stato gravemente colpito,” mi racconta Roberta al telefono. “Per la maggior parte si tratta di piccole aziende, quasi tutte familiari. Molti titolari si sono ammalati e hanno dovuto chiudere.” Lavorare in sicurezza è difficile: “Le protezioni scarseggiano, abbiamo guanti e mascherine e ci teniamo a distanza, ma dobbiamo centellinare tutto. Capita che la mascherina si debba tenere due giorni, invece che quattro ore.” Il 16 marzo Roberta si è sfogata con un lungo post su Facebook: “In 13 giorni abbiamo assistito a più di 400 decessi. L’azienda di cui faccio parte gestisce 1300/1400 decessi all’anno. Fermatevi un attimo a fare la proporzione: in poco più di 10 giorni abbiamo fatto quello che possiamo fare in 4 mesi! E siamo solo un’azienda di onoranze funebri, UNA.”

La categoria più esposta è però quella degli operatori sanitari: secondo i dati dell’ISS, a ieri contavano più del 9% dei casi totali di Covid-19 in Italia, 2898 in tutto. Una percentuale decisamente superiore a quella registrata in Cina — dove su più di 81 mila casi ufficiali gli operatori sanitari contagiati risultano “solo” circa 3400 — e che la dice lunga sull’insufficienza delle misure di protezione individuale fornite a chi sta combattendo l’epidemia in prima linea. Quelli che, tra loro, ci rimettono la vita, sono da considerare a tutti gli effetti morti sul lavoro: come Diego Bianco, l’operatore del 118 di Bergamo morto a 47 anni tra sabato e domenica; Ivana Zaloti, che lavorava come ostetrica nell’ospedale di Alzano Lombardo, morta domenica a 58 anni; Marcello Natali, segretario della Federazione dei medici di Medicina generale di Lodi, morto mercoledì a 57 anni, aggiungendosi ad altri medici di base già morti nei giorni scorsi: Franco Galli, 66 anni, della provincia di Mantova, e Mario Giovita, 65 anni, della provincia di Bergamo. Secondo la Federazione medici di medicina generale, nella bergamasca i medici di famiglia contagiati dal Sars-CoV-2 erano (il 17 marzo) circa un centinaio. “I medici si ammalano perché vanno a lavorare senza protezioni, perché l’Ats non le ha fornite,” ha detto a Fanpage il presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo Guido Marinoni. “Hanno dato una ventina di mascherine a medico, sono quelle chirurgiche monouso, finiscono subito. Così restano contagiati, qualcuno muore, ma soprattutto infettano i pazienti.”

Zona rossa sì, zona rossa no

Le province di Bergamo e Brescia offrono un esempio lampante di come la scelta di mettere al primo posto i profitti delle imprese, nell’ottica di una poco lungimirante “tutela” del tessuto economico di due tra le aree più ricche del paese, si sia tradotta in costi sociali altissimi: una ferita che farà fatica a rimarginarsi e che resterà a lungo nella memoria di chi vive e lavora in quei territori.

Il focolaio bergamasco era già scoppiato il 23 febbraio, solo due giorni dopo il primo caso di Codogno, a partire da due casi positivi all’ospedale “Pesenti Fenaroli” di Alzano Lombardo. L’ospedale però viene riaperto dopo poche ore, senza interventi di sanificazione e senza la costituzione di triage differenziati per i pazienti sospetti. Nei giorni successivi molti operatori risultano positivi al tampone, ma il 26 febbraio arriva dal Consiglio Superiore di Sanità la direttiva — che ora il Veneto vorrebbe capovolgere — di eseguire i test solo su individui sintomatici, escludendo anche chi sia entrato in contatto con pazienti positivi ma non presenti sintomi. In questo modo viene perso il contatto con la realtà dell’epidemia, che si diffonde incontrollatamente attraverso una quantità incalcolabile di casi asintomatici o lievi ma contagiosi, in assenza di qualsiasi provvedimento di quarantena o distanziamento sociale.

L’ipotesi di creare una “zona rossa”, sul modello di quanto era stato fatto a fine febbraio attorno ai comuni della bassa lodigiana e a Vo’ Euganeo, comincia a circolare il 4 marzo, esattamente due settimane fa, quando i casi positivi ufficialmente registrati erano “soltanto” 423 (ad oggi sono 4305). La decisione spettava alla Regione, di concerto con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, ma sembra la contrarietà della politica e dell’imprenditoria locale ha avuto la meglio: il 4 marzo il sindaco leghista di Alzano Lombardo parlava di “danni incalcolabili” all’industria, e invitava a “tenere conto della nostra particolare situazione economica, che è molto strutturata.” Il 6 marzo (623 casi) diversi imprenditori locali rincaravano la dose, dichiarando che istituire una zona rossa sarebbe stato un “disastro totale”. Secondo Confindustria Bergamo, un intervento del genere avrebbe coinvolto 376 aziende per 3700 dipendenti e 680 milioni di fatturato. Del resto, la stessa associazione degli industriali, pochi giorni prima, aveva diffuso un video promozionale per “mandare un messaggio rassicurante” ai partner commerciali delle aziende bergamasche, con l’hashtag #Bergamoisrunning e sostenendo che in Italia i dati sarebbero stati falsati dal numero troppo elevato di tamponi rispetto al resto del mondo — quando in realtà stava accadendo esattamente il contrario.

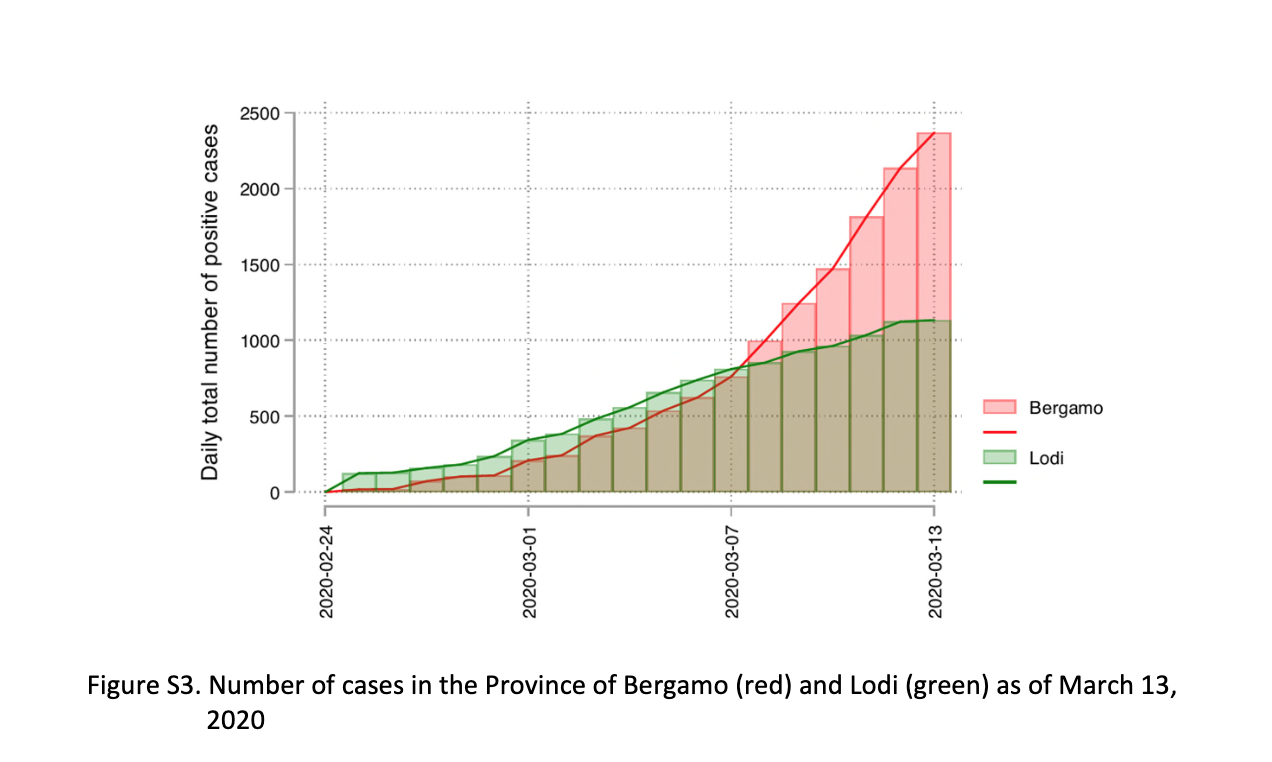

Così, non se n’è fatto niente: l’8 marzo è entrato in vigore il Dpcm che ha esteso la zona “arancione” all’intera Lombardia e ad altre 14 province; il 9 marzo quello che l’ha estesa a tutto il territorio nazionale. Non sono state più applicate quarantene totali, le fabbriche e gli uffici non sono stati chiusi, ci si è limitati a incentivare il telelavoro e la chiusura dei reparti “non essenziali.” Il risultato di questa combinazione tra la cattiva gestione ospedaliera dei primi casi di contagio e la successiva mancanza di interventi di contenimento da parte della politica si può visualizzare facilmente guardando questo grafico, contenuto in uno studio dell’università di Oxford:

In provincia di Lodi, dove la quarantena totale è entrata in vigore il 22 febbraio, la curva dei contagi comincia ad appiattirsi subito dopo aver superato quota 1000 (ad oggi sono 1445). A Bergamo, invece, prosegue indisturbata nella sua crescita esponenziale. Quella della provincia di Brescia (visibile sulla mappa della Regione) segue esattamente lo stesso trend.

“Qui nella bergamasca c’è stata una sottovalutazione totale, che ha portato a questo disastro. Io lavoro in un ospedale piccolo e in media vedo 15-20 morti al giorno,” mi racconta Stefano*, che per un’agenzia di pompe funebri si occupa del lavoro forse più difficile: andare a prendere le salme dai reparti ospedalieri per portarle nella camera mortuaria. “Quando le persone muoiono, il corpo viene chiuso in un sacco e messo dentro la bara. Non si possono fare i funerali, e a volte capita che i parenti si presentino in ospedale a chiederne conto. È straziante.” Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, dal ricovero in ospedale al decesso trascorrono in media quattro giorni.

E le aziende?

Di fronte alla crescita esponenziale dei contagi, molte aziende hanno scelto autonomamente, o in seguito a lotte sindacali, di interrompere momentaneamente la produzione. Senza indicazioni chiare da parte del governo, che si è accontentato del protocollo di sicurezza siglato il 14 marzo dopo la prima ondata di scioperi spontanei, hanno agito tutti in ordine sparso: per esempio, la Polini Motori, con sede ad Alzano Lombardo, ha deciso di chiudere il 10 marzo; il gruppo Barcella Elettroforniture soltanto ieri. Altre, come la ABB di Dalmine, sono rimaste aperte anche dopo un caso di contagio tra i propri dipendenti, dicendo che “chiudere sarebbe stato più facile, ma non sarebbe stato responsabile.” Sono rimaste aperte anche altre grosse aziende della zona, come il gruppo Radici e Persico Spa. Altrove, come nel magazzino Amazon di Castel San Giovanni (Piacenza), i lavoratori continuano a scioperare per il mancato rispetto delle misure di sicurezza.

Due giorni fa, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono (Pd) se l’è presa esplicitamente con gli industriali della zona per la crescita dei contagi. Calcolare con precisione l’effetto della mancata chiusura delle fabbriche sulla diffusione dell’epidemia non è semplice, specialmente in assenza di una mappatura dettagliata: i dati forniti dalla Protezione Civile e dall’ISS offrono informazioni sul luogo delle infezioni (per province), sull’età e sul sesso dei contagiati e dei deceduti; ma non sappiamo nulla, per esempio, sulla loro attività lavorativa e sulle loro reti sociali: per esempio, i nuovi contagiati di ieri stavano rispettando la quarantena domiciliare o erano costretti a lavorare?

Se è vero che si ammalano in maggioranza persone con più di 60 anni, qualcuno deve averle contagiate: le scuole sono state chiuse per questo motivo — non per tutelare gli adolescenti, ma i loro genitori e i loro nonni. Nonostante l’esempio positivo della bassa lodigiana e di Vo’ Euganeo — dove i contagi sono stati praticamente azzerati in poco più di due settimane — questo ragionamento non è stato applicato anche per gli altri luoghi di lavoro nelle altre province colpite. Allo stesso tempo, la decisione di effettuare i tamponi solo su individui con sintomatologie gravi — e nella maggior parte dei casi solo dopo il ricovero in ospedale, o addirittura solo dopo il decesso — ha impedito il contenimento degli infetti asintomatici o con sintomi lievi, che certamente hanno circolato senza restrizioni prima dell’inizio della quarantena e, se costretti a lavorare, stanno circolando ancora oggi. A Bergamo e nei dintorni, ora, tutti hanno almeno un amico o un parente che, se non è in ospedale, è a casa con sintomi compatibili a quelli del Covid-19, ma non saprà mai con certezza se ha contratto il virus, e quindi se ha potuto contagiare qualcuno nei giorni precedenti.

In assenza di dati più precisi, che si spera emergeranno quando tutto sarà finito, ci si deve limitare a osservare le correlazioni: per esempio, la curiosa sovrapposizione tra la mappa dei contagi e quella della distribuzione delle medie aziende industriali in Italia. Ma la responsabilità, certamente, è di chi va a correre al parco.

*Nome di fantasia per tutelare la sua privacy